La Campagne

de Luxembourg en Flandre

de 1690 à 1694

Carl von Clausewitz1

This is a local backup of this document, made because we can no longer find the original except on the Wayback Machine and we don't want to see it disappear.

Original URL:

http://www.institut-strategie.fr/strat_7879_RECLAUSEWITZ.html

Première partie

La campagne de 1690

§ 1 - Aperçu général des forces en présence

Si précieuses que soient les indications que nous fournit Beaurain dans son Histoire militaire des Flandres, il est impossible de connaître les effectifs et l’articulation des troupes. L’armée de Luxembourg se compose de 37 bataillons et 91 escadrons, dont les effectifs ne sont toutefois pas indiqués ; on peut cependant en estimer le total à 40 000 hommes. Plusieurs corps, constitués surtout de fantassins, se trouvaient en outre derrière les lignes, sous le commandement du maréchal d’Humières, ainsi que des garnisons dans toutes les places-fortes. Les effectifs français sont donc probablement de 60 000 hommes au total, dont environ 50 000 seulement sont engagés dans la campagne. Les Français disposaient en outre, sur les bords de la Meuse, d’un corps commandé par le général Boufflers et dont les éléments disponibles représentaient sans doute quelque 16 000 hommes. Ces derniers firent par la suite leur jonction avec Luxembourg, de sorte qu’on peut considérer les forces en présence comme étant sensiblement égales.

Il est tout aussi difficile d’estimer les forces des alliés, et on ne peut faire que des suppositions.

Les effectifs des troupes commandées par Castanaga, le gouverneur espagnol des Pays-Bas, auront été sans doute de 15 000 hommes, y compris les Hanovriens et les Anglais.

L’armée principale, commandée par le prince de Waldeck, comprenait, lors de la bataille de Fleurus, 32 000 hommes, auxquels s’ajoutèrent 8 000 Liégeois et 10 000 Brandebourgeois, qui arrivèrent un peu plus tard. L’effectif global aura sans doute été de 65 000 hommes.

Les Espagnols constituaient l’aile droite, l’armée principale le centre, et les Liégeois et Brandebourgeois l’aile gauche.

§ 2 - Le plan d’opérations

Le plan d’opérations originel des alliés avait été le suivant : attaquer avec l’aile droite les lignes françaises en Flandre occidentale, lancer l’offensive avec les forces principales sur les bords de la Sambre et de la Meuse, et laisser les Brandebourgeois progresser entre la Meuse et la Moselle.

Les forces françaises devaient, selon la volonté de la Cour, adopter une attitude uniquement défensive, mais il était prévu que le maréchal de Luxembourg serait autorisé à lancer les forces principales à l’attaque si l’occasion s’en présentait. Les maréchaux d’Humières en Flandre occidentale et Boufflers dans les Ardennes ne lui étaient pas subordonnés, mais ils avaient reçu l’ordre de l’appuyer en cas de besoin, et inversement.

Le plan d’opérations français n’était pas inadapté pour l’époque mais, si les actions avaient été menées avec force, il eût été suffisant pour provoquer des échecs décisifs :

1. Les décisions émanaient presque toutes de la Cour (il est à noter que les narrateurs ne disent pas : le Roi, ou le Cabinet, ou les ministres mais toujours : la Cour), au point que le maréchal de Luxembourg se voyait reprocher de rester deux jours dans un camp au lieu d’un.

2. Boufflers et Humières étaient manifestement trop faibles pour constituer des éléments autonomes, ils devaient donc être considérés nécessairement comme étant les ailes de Luxembourg et lui être subordonnés ; l’unité de commandement faisait donc, à vrai dire, totalement défaut.

3. Les forces étaient très dispersées, puisque 60 000 hommes environ occupaient un espace de 40 lieues, de la Moselle jusqu’à la mer.

§ 3 - Vue d’ensemble de la campagne

À l’exception de la bataille de Fleurus, le déroulement de la campagne est extrêmement simple et médiocre.

Les Français savent que les forces principales des alliés, commandées par Waldeck, n’entreront en lice que plus tard, et plus tard encore les forces des Brandebourgeois et des Liégeois.

Ils veulent exploiter cette circonstance afin d’enlever tous les fourrages de la région de Gand et de mieux assurer ainsi leurs lignes face aux actions de Castanaga pour le reste de la campagne.

Luxembourg rassemble donc, début mai, le gros de ses forces près de Saint-Amand sur les bords de la Scarpe. Laissant 9 bataillons et 23 escadrons dans le Hainaut sous le commandement de Gournay, il franchit avec 28 bataillons et 68 escadrons l’Escaut en aval de Condé puis, passant par Leuze, il franchit à nouveau ce fleuve en aval d’Oudenarde puis la Lys près de Deinse, où il arrive le 22 mai et dresse un camp. Il y reste trois semaines jusqu’au 16 juin et parcourt la région à la recherche de fourrages jusqu’aux portes de Gand, dont Castanaga s’est rapproché avec ses 15 000 hommes. Le 16 juin, laissant 10 bataillons et 30 escadrons en Flandre occidentale pour appuyer Humières, Luxembourg fait mouvement avec 18 bataillons et 38 escadrons par Leuze et Saint-Guilain derrière Mons en direction de la région de Walcourt près de Philippeville. L’armée principale des alliés s’est en effet mise en marche et prend apparemment la direction de la Sambre. Les Brandebourgeois et les Liégeois ne sont pas encore arrivés.

Cela incite la Cour à envoyer Luxembourg vers la Sambre, où il opère sa jonction avec Gournay et reçoit de Boufflers un renfort de 18 bataillons et 30 escadrons, commandés par Rubantel, de sorte que ses effectifs sont désormais de 45 bataillons et 91 escadrons ; il détache 4 bataillons en direction de Condé, si bien qu’il en reste 41 et que l’on peut estimer les effectifs des Français à environ 40 000 hommes. Il décide de franchir avec eux la Sambre et d’attaquer ainsi Waldeck si l’occasion s’en présente.

Le prince de Waldeck a fait mouvement par Louvain et Wavre et s’est emparé d’un camp en amont de Charleroi, derrière le Piéton. La Sambre est contrôlée soit par des postes de cavalerie, soit par des postes d’infanterie envoyés depuis Namur et qui ont occupé quelques fortins au niveau des gués. Le 29 juin, Luxembourg disperse les postes, s’empare d’un gué immédiatement en amont du confluent de l’Orneau et ordonne à un corps de 23 escadrons de franchir la rivière et de progresser sur la route menant de Namur à Bruxelles ; il suit à son tour avec un autre corps de fantassins et de cavaliers, et prend position derrière l’Orneau près de Moustier-sur-Sambre. L’armée elle-même reste sur la rive droite de la Sambre. Le 30, les troupes qui ont franchi l’Orneau progressent en direction de Fleurus. Ils y livrent un combat de cavalerie d’une certaine ampleur avec l’avant-garde du prince de Waldeck, commandée par le général Flohdorf. Ce dernier recule vers le prince de Waldeck, qui occupe une position entre Saint-Amand et Heppignies.

Luxembourg fait alors remonter les ponts sur le cours de la Sambre jusqu’en amont du confluent de l’Orneau, où son armée franchit la rivière le 30 et installe un camp entre Velaine et Saint-Martin Balatre.

Le 1er juillet a lieu la bataille de Fleurus, au cours de laquelle les alliés avaient 38 bataillons et 50 escadrons. Luxembourg disposait pour la bataille de 40 bataillons et de 80 escadrons. Les effectifs des alliés étaient sans doute de 32 000 hommes, ceux des Français de 40 000.

Les chiffres indiqués pour les pertes des alliés au cours de la bataille sont les suivants : 6 000 morts ou blessés et 8 000 prisonniers, soit 14 000 hommes et par conséquent un tiers des effectifs. Il faut s’étonner, compte tenu du déroulement de la bataille, que les pertes ne se soient pas montées à au moins deux tiers des effectifs.

L’armée française perdit 3 à 4 000 soldats, morts ou blessés.

L’armée battue fit retraite, par Nivelles, en direction de Bruxelles, où elle fut renforcée à nouveau par les Anglais et les Hanovriens ainsi que par quelques troupes hollandaises. Luxembourg resta sur le champ de bataille, s’emparant d’un camp puis d’un autre et percevant des contributions jusqu’à Louvain. Il n’est nullement précisé qu’il ait poursuivi l’armée défaite. Le 16 juillet, il renvoie 14 bataillons et 33 escadrons auprès de Boufflers. Quelques jours plus tard, il dut encore laisser partir 5 bataillons parce que la Cour avait appris que les Brandebourgeois faisaient mouvement vers la Meuse.

On avait eu l’intention, peu de temps après la bataille, de procéder à un siège. Le choix devait se porter sur Namur, Charleroi, Mons ou Ath ; la Cour optait pour Namur, Luxembourg pour Ath. Avant même d’avoir pu s’entendre, ils furent informés de la bataille de la Boyne en Irlande, qui consolidait la position de Guillaume III sur le trône d’Angleterre, et cette mauvaise nouvelle incita les Français à renoncer à toute velléité d’attaque pour l’année en cours.

Fin juillet, Waldeck regroupa les Liégeois et les Brandebourgeois et fit à nouveau mouvement vers l’Escaut. Là-dessus, début août, Luxembourg demanda au maréchal Boufflers de le rejoindre à nouveau ; cependant, le 22, celui-ci dut fait mouvement avec 4 bataillons et 8 escadrons vers la Moselle, parce qu’on craignait de voir quelques contingents de l’Empire allemand qui avaient franchi le fleuve près de Mayence lancer une action dans cette direction.

Au mois de septembre, Luxembourg progressa lentement vers l’Escaut et la Lys, s’employant à détruire des villes que les alliés auraient pu utiliser pour assurer leurs quartiers d’hiver, ainsi que les écluses de la Dender. Puis en octobre, il prit ses quartiers d’hiver après que les alliés eurent commencé à faire de même.

Durant les mois de décembre et de janvier, les Français firent quelques incursions dans le Brabant parce que les troupes des alliés étaient retournées pour la plupart vers leurs bases et que les autres avaient dû se retrancher dans les places-fortes. De cette manière, ils levèrent encore de fortes contributions.

§ 4 - La bataille de Fleurus

Le défenseur

Le prince de Waldeck occupe une position située à peu près sur l’axe de son repli, l’aile droite prenant appui sur Heppignies et l’aile gauche sur Saint-Amand. Le village de Wagnée devant l’aile droite, celui de Saint-Amand devant l’aile gauche, et en avant du front le ruisseau de Ligni, franchissable en tous points. La position se compose de deux éléments : la cavalerie sur les ailes, quelques régiments de cavalerie et quelques bataillons d’infanterie en réserve. La partie nord de Saint-Amand, avec le château, est occupée par de nombreux fantassins. L’aile gauche est solidement accolée à l’église du village de Saint-Amand sud et nord à Wagnelé, qui sont reliés par un ruisseau et des prairies. Cependant la série de villages constitue avec le front une ligne incurvée vers l’arrière et, comme la chaussée reliant Namur à Bruxelles passe précisément à l’extrémité de cet alignement et continue sur les arrières de la position, l’endroit où cette chaussée traverse les prairies bordant les villages est un point important qu’il aurait fallu occuper. Le fait que ce point n’était pas occupé, que les villages de Wagnée et de Saint-Amand sud situés devant l’aile droite et devant l’aile gauche ne l’étaient pas non plus, constituait un premier écart par rapport aux directives prévues par les méthodes ultérieures.

Le deuxième, c’est que le centre du dispositif se composait seulement de 14 bataillons d’infanterie, à savoir 7 dans chaque élément, 3 étant en réserve. Il en restait donc 21, dont 5 semblent avoir occupé Saint-Amand nord, et 16 ont apparemment constitué l’infanterie qui, par bataillons, avait été répartie sur les deux éléments de la cavalerie.

C’est avec beaucoup de retard que le prince de Waldeck se rendit compte qu’il avait été débordé sur son aile gauche, par Wagnelé, et la seule chose qu’il fit alors, ce fut d’envoyer la réserve et l’aile gauche de son deuxième élément, qui occupèrent une position de flanc constituant un angle très aigu avec l’armée elle-même. L’ensemble de ces troupes, constitué sans doute approximativement de 6 bataillons et de 16 escadrons, n’était pas de taille à affronter les Français, qui certes n’avaient là que 5 bataillons mais aussi 40 escadrons. La bataille de l’aile gauche ne pouvait donc être que perdue et, quand bien même elle eût été gagnée, cela n’eût été possible que si l’aile droite, qui était de taille à affronter les Français et qui dans un certain sens leur était même supérieure, avait compensé cette faiblesse. C’est effectivement ce qui a failli se produire. En effet, l’attaque de l’aile gauche française échoua mais l’aile droite du prince de Waldeck, loin d’exploiter les avantages dont elle disposait, s’estima suffisamment menacée sur ses arrières pour ne pas songer à autre chose qu’au repli.

Ce repli s’effectua sur deux axes : Heppignies et Mellet. La cavalerie s’empressa de disparaître et l’infanterie du centre, formant un grand carré constitué de 14 bataillons, résista bien tout d’abord mais finit par être dispersée. À Saint-Amand, l’infanterie, abandonnée totalement à elle-même, ne se rendit que le lendemain, au total 3 000 hommes. Les pertes totales du prince de Waldeck sont estimées par les Français à 6 000 morts ou blessés et à 8 000 prisonniers. Elles n’auront donc guère été supérieures sans doute. Bien qu’elles aient représenté un quart de l’armée et toute l’artillerie, 48 pièces en tout, on ne peut que s’étonner qu’elles n’aient pas été plus lourdes encore.

Il est impossible de renoncer aux instruments de la victoire plus que ne l’a fait le prince de Waldeck dans le cas présent. Il se fût réellement agi d’un miracle s’il avait été victorieux.

L’agresseur

Luxembourg articule son armée en deux éléments, avec la cavalerie sur les ailes et sans réserve, tout à fait comme au temps de la guerre de Sept Ans. Son idée principale est de déborder l’aile gauche de son adversaire, avec l’aile droite de la cavalerie (donc 40 escadrons) et une partie de l’infanterie, et de l’attaquer sur les flancs et sur les arrières. Il ne fait donc pas avancer cette partie de son armée, ce qui aurait pu susciter la méfiance des adversaires.

Cette idée d’envelopper l’aile gauche lui vint sans doute et essentiellement pour les raisons suivantes :

1) L’espace compris entre Wagnelé et Saint-Amand n’aurait pas constitué un front suffisant pour le déploiement de son armée ;

2) Les villages de Saint-Amand et de Wagnelé permettaient dans une certaine mesure de camoufler son mouvement ;

3) La chaussée de Namur lui fournissait en quelque sorte son axe. Qu’il se fût contenté de fixer, outre le cadre adéquat de l’action, un point pour son repli, à savoir le pont jeté sur la Sambre près d’Auveloix, cela ne méritait pas en ce temps-là que l’on s’y attardât. En effet, il eût été alors inimaginable qu’on tirât d’une bataille immédiatement d’autres conséquences, ce que Luxembourg lui-même ne fit point après la victoire.

De plus, Luxembourg voulait s’emparer d’abord de la petite ville de Fleurus avec son infanterie, puis du village de Wagnée, des deux villages de Saint-Amand et de celui de Wagnelé. Ces villages étaient dispersés sur la zone allant de l’extrémité de l’aile gauche à celle de l’aile droite ; cela ne répond donc nullement au dispositif de combat originel, et ce dispositif, lors du passage à l’attaque, fut bouleversé au point que durant la bataille même la disposition fut à peu près la suivante :

À l’extrémité de l’ aile gauche 6 bataillons en un élément, qui occupèrent d’abord Fleurus puis Wagnelé ; puis l’aile gauche de la cavalerie, 40 escadrons en deux éléments. Il est intéressant de noter que 4 de ces escadrons furent contraints de suivre les 6 bataillons mentionnés ci-dessus pour appuyer leur attaque. À droite se trouvaient, à côté des 40 escadrons, 8 bataillons en deux éléments constituant le gros de l’infanterie ; à côté d’elle, mais séparé d’elle par un petit intervalle, 6 bataillons constituant un élément pour l’attaque sur Saint-Amand sud puis, après un nouvel espace, 5 bataillons pour l’attaque sur Saint-Amand nord et ensuite, après un nouvel intervalle, 4 bataillons pour l’attaque sur Wagnelé ; puis la cavalerie de l’aile droite, soit 40 escadrons, avec 3 bataillons au centre de leur premier élément, et enfin, à l’extrémité de l’aile droite, 2 bataillons pour occuper une ferme (les censes de Chessart) entre les villages de Wagnelé et de Mellet. Les unités enveloppantes de l’aile droite avaient conféré à l’ensemble la forme d’une demi-lune.

Cette attaque, à bien des égards, correspondait à l’esprit du nouvel art de la guerre, et le besoin le plus urgent eût été l’articulation en divisions. Que l’ordre de bataille rigide de cette époque ait pu déboucher sans difficultés majeures sur ce nouveau dispositif d’attaque, c’est tout à la gloire des troupes françaises.

L’attaque des deux ailes séparées se produisit à peu près simultanément, et le succès répondit aux circonstances externes. À l’aile droite, où Luxembourg se trouvait lui-même et où il disposait de trois fois plus de cavaliers que son adversaire ainsi que de 10 canons, tandis que ce dernier en était totalement dépourvu, l’ennemi fut repoussé ; sur l’aile gauche, où les Français n’étaient guère supérieurs quant à la cavalerie et plus faibles sur le plan de l’infanterie parce qu’ils devaient utiliser la leur essentiellement pour occuper Wagnée et Saint-Amand sud ; la cavalerie française, devant franchir un ruisseau bordé de prairies, était exposée aux feux de l’artillerie et de l’infanterie adverses et subit de nombreuses pertes. L’attaque échoua. L’aile tout entière recula, en partie dans le plus grand désordre. Le prince de Waldeck n’ayant lancé aucune attaque, et le premier élément de son aile gauche qui n’avait pas quitté sa position n’ayant pu remporter aucun succès notable devant le village de Saint-Amand sud, il ne faisait pas de doute que l’un des deux succès remportés par les Français d’une part et par les alliés de l’autre aurait avantage de poids et entraînerait l’autre dans son sillage.

La supériorité des Français (5/4 pour les troupes et 8/5 pour les canons) devait nécessairement et à elle seule leur assurer le succès.

§ 5 - Rapport des forces

Le rapport entre la cavalerie et l’infanterie est de 2 escadrons pour 1 bataillon, soit sans doute un tiers ; pour l’artillerie, 2 canons pour 1 000 hommes.

Chez les alliés, le rapport est de 50 escadrons pour 38 bataillons, donc peut-être un cinquième à un sixième ; pour l’artillerie 1 ½ canon pour 1 000 hommes.

§ 6 - Les camps de Luxembourg

Ils sont établis sans relation directe avec l’ennemi, les arrières se trouvant régulièrement tout près d’un fleuve, le plus souvent l’Escaut, la Sambre, la Henne, la Lys ou bien d’autres rivières, cependant que le front est orienté vers une direction ou une autre de façon tout à fait arbitraire. Bref, ce sont des camps où prévalent réellement les commodités. L’habitude que l’on avait d’appuyer ses arrières directement sur un obstacle n’avait sans doute pas d’autre raison que leur sûreté.

L’armée est rassemblée le plus souvent dans un même camp. Il arrive très rarement que des corps soient détachés, et il n’y a pas la moindre trace de position occupée par une avant-garde. La sûreté semble avoir été garantie uniquement par des sentinelles émanant du camp.

En règle générale, les camps des adversaires en présence étaient si éloignés l’un de l’autre qu’ils ne pouvaient influer l’un sur l’autre.

§ 7 - Les mouvements de Luxembourg

Ils répondent au goût des marches effectuées par Frédéric le Grand lors de la guerre de Sept Ans et s’effectuent donc par monts et par vaux, sur des chemins choisis à grand-peine pour que les colonnes restent à distance convenable l’une de l’autre. Elles ont cependant toujours des ailes ; l’infanterie progresse habituellement en une colonne et l’artillerie en une autre colonne, le tout donc en quatre colonnes. Il arrive fréquemment aussi que la moitié de l’infanterie soit associée à la moitié de la cavalerie, mais par éléments. Les marches de flanc sont donc inexistantes.

L’échange entre les ailes, qui était alors de mode, semble s’être produit assez régulièrement et avoir compliqué un peu plus encore les mouvements. Dans ces conditions, les mouvements ne pouvaient pas être de grande ampleur ; les déplacements étaient d’ailleurs si réduits qu’ils ne dépassaient pas le plus souvent deux ou trois lieues, et l’on estimait qu’un déplacement de six lieues conduisait nécessairement à la catastrophe.

Deuxième partie

La campagne de 1691

§ 8 - Vue d’ensemble de la campagne

Les effectifs des Français aux Pays-Bas étaient de 70 bataillons et de 204 escadrons, soit environ 80 000 hommes.

À la mi-mars, regroupant soudain une armée de 51 bataillons et de 77 escadrons, les Français assiégèrent Mons, où se trouvait une garnison de 6 000 hommes commandée par le comte von Bergen. Les préparatifs avaient été entourés d’un tel secret et avaient été si bien menés que les alliés n’en surent rien avant que la localité ne fût investie. Luxembourg couvrait le siège avec une autre armée. On n’en connaît ni l’effectif ni l’implantation.

Le roi Guillaume III venait de rentrer d’Angleterre lorsqu’il apprit cette nouvelle. Il se hâta de rassembler une armée, qui cependant n’était probablement pas encore assez forte quand la localité se rendit, le 10 avril, après un siège de trois semaines et que la garnison, forte de 4 500 hommes, obtint un sauf-conduit. Les adversaires se séparèrent à nouveau et retournèrent pour quatre semaines dans leurs quartiers d’hiver.

Le 15 mai, les Français regroupèrent leurs troupes. L’armée principale sur les rives de la Lys, sous le commandement de Luxembourg, était forte de 41 bataillons, 101 escadrons et 60 canons ; quelques troupes se trouvaient derrière les lignes, en Flandre ; un corps de 20 bataillons et 61 escadrons sur les bords de la Meuse, sous le commandement de Boufflers. La Cour de France avait encore l’intention de rester sur la défensive, mais le marquis de Boufflers dut faire mouvement avec son corps, le 20 mai, vers Liège pour bombarder cette localité et pour inciter ainsi l’évêque à prendre part à la guerre. Huit jours plus tard, il revint dans la région de Dinant et il y dépêcha, sur l’ordre de la Cour, 10 bataillons et 30 escadrons vers Luxembourg. Ce dernier avait immédiatement fait mouvement vers Hall, que Guillaume III avait commencé à fortifier pour assurer ainsi, en lieu et place de Mons, la couverture de Bruxelles. Les travaux de fortification n’étant pas encore achevés, il en retira la garnison et fit raser les murailles.

À cette époque, c’est-à-dire fin mai, Guillaume III entra en campagne avec une armée forte de 56 000 hommes selon les indications des Français et il dressa son camp près d’Anderlecht à l’ouest de Bruxelles. 14 000 hommes, sous le commandement du maréchal von Flemming, du Brandebourg, firent mouvement vers la Meuse pour attaquer Boufflers. Un autre corps, commandé par le gouverneur espagnol Castanaga, se trouvait face aux lignes sur le cours inférieur de l’Escaut. Les Français, pensant que ce corps avait pour mission d’assiéger l’une des places-fortes, avaient seulement l’intention de l’en empêcher. Lorsque Guillaume III fit mouvement fin juin vers la Sambre, Luxembourg le serra donc de près ; tous deux franchirent le fleuve entre Charleroi et Mons et, après avoir passé les mois de juillet et d’août à séjourner dans les camps et à effectuer de petits déplacements sans lancer la moindre action, ils regagnèrent en septembre les rives de la Dender et de l’Escaut. Fin septembre, Guillaume III quitta l’armée, et Luxembourg saisit l’occasion pour infliger encore au prince de Waldeck une défaite dans un combat d’arrière-garde près de Leuze. Les deux armées prirent ensuite, début octobre, leurs quartiers d’hiver.

Troisième partie

La campagne de 1692

§ 9 - Vue d’ensemble de la campagne

Les effectifs des Français au cours de cette campagne étaient sans doute de 150 000 hommes, à savoir 67 bataillons et 209 escadrons sous le commandement du roi, 37 bataillons et 90 escadrons sous le commandement de Luxembourg, 16 bataillons et 60 escadrons sous le commandement de Boufflers près de Rochefort sur la rive droite de la Meuse, 3 bataillons et 26 escadrons derrière les lignes, au total 123 bataillons et 385 escadrons.

À la tête de l’armée placée sous son commandement, Louis XIV voulut assiéger Namur, tandis que Luxembourg devait le couvrir avec la sienne. La répartition des troupes semble cependant avoir été modifiée. Boufflers fit mouvement lui aussi jusqu’aux portes de Namur, et l’armée de Luxembourg fut sensiblement renforcée. Les Français évacuèrent d’eux-mêmes Furnes, Dixmude et Courtray. Le gros des troupes alliées, sous le commandement de Guillaume III, se composait de 85 bataillons et 180 escadrons, beaucoup moins par conséquent que les effectifs français.

L’armée française se regroupa le 20 mai près de Mons. Namur, où se trouvaient 8 000 hommes sous le commandement de Barbançon, fut subitement investie le 25. Luxembourg prit position d’abord près de Gembloux, puis en juin derrière la Méhaigne à environ deux lieues de Namur.

Guillaume III, sous lequel le prince électeur de Bavière commandait les troupes espagnoles, Flemming les troupes brandebougeoises et Tserclas celles de Jülich, fit mouvement de la région de Bruxelles et de Louvain vers celle de la Méhaigne, où il resta face au maréchal de Luxembourg pendant tout le mois de juin sans rien entreprendre. Il se glissa progressivement vers la droite, par Sombref, en direction de Saint-Amand, et Luxembourg suivit ce mouvement à gauche jusqu’à la Sambre.

Devant Namur, les tranchées furent ouvertes le 23 mai ; la ville se rendit le 5 juin et la garnison se replia vers la citadelle. Le 23 juin, le fort Guillaume, qui était en quelque sorte un ouvrage avancé de la citadelle, tomba à son tour et la garnison, forte de 1 500 hommes, obtint un sauf-conduit en capitulant séparément. La citadelle même se rendit le 1er juillet à la condition que la garnison, forte encore de 4 500 hommes, obtînt un sauf-conduit.

Louis XIV remit alors le commandement de l’armée au maréchal de Luxembourg et retourna à Paris. L’armée avait pour mission de rester encore sur la défensive, mais elle devait vivre aux frais du pays ennemi et s’emparer d’une position près d’Enghien pour menacer Bruxelles et dissuader ainsi les alliés de lancer une quelconque action.

Luxembourg fait mouvement derrière Charleroi, franchit la Sambre près de Thuin et progresse jusqu’à Soignies, où il reste trois semaines parce que l’état des véhicules acheminant les subsistances ne lui permet pas de s’éloigner plus encore de Mons. Boufflers reste, dans un premier temps, entre la Meuse et la Sambre pour couvrir Hennegau, puis il suit Luxembourg jusque dans la région de Soignies.

Guillaume III est resté pendant la plus grande partie du mois de juillet près de Genappe, puis il s’est rendu le 1er août à Hall. Il a l’intention d’attaquer Luxembourg, bien que ce dernier dispose avec Boufflers de 100 bataillons et de 266 escadrons et qu’il ait ainsi une nette supériorité sur les alliés. En faisant simuler quelques actions contre la Meuse d’une part et contre les lignes d’autre part, le roi espérait parvenir à détacher Luxembourg. La région d’Enghien, où s’était retiré Luxembourg, n’est pas favorable pour la cavalerie. En attaquant son aile droite près de Steenkerke avec l’ensemble de son infanterie, le roi pensait peut-être pouvoir effectuer une percée à cet endroit. L’attaque eut lieu le 3 août ; le combat fut particulièrement sanglant, mais l’attaque fut repoussée par les Français. Les alliés perdirent 10 000 morts ou blessés, 1 300 prisonniers et 10 canons. Les pertes des Français s’élevèrent à 7 000 hommes.

Après la bataille, les adversaires retournèrent dans leurs camps, où ils restèrent environ huit jours ; puis ils se glissèrent lentement vers la Lys pendant la deuxième moitié du mois d’août, Guillaume III près de Deinse et Luxembourg près de Courtray.

Fin août, Luxembourg est contraint d’envoyer quelque 20 escadrons en Italie et, fin septembre, Boufflers se replie vers la Meuse avec 60 escadrons, parce que Louis XIV estime que les nombreuses unités de cavalerie se trouvant en Flandre occidentale sont inutiles. Il est chargé d’effectuer avec elles une diversion sur les bords de la Meuse, de prélever des contributions et d’empêcher ainsi plus encore les alliés de lancer une action sérieuse contre les lignes et contre Dunkerque.

Les alliés envoyèrent alors les généraux Tserclas et Flemming vers la Meuse, mirent encore sur pied un autre corps sous le commandement du comte Castille près de Louvain et laissèrent l’armée principale sur la position qu’elle occupait près de Deinse. Ils détachèrent quelques unités jusqu’à Dixmude et Furnes, où les rejoignirent 15 bataillons anglais, qui avaient débarqué début septembre à Ostende.

Les Français avaient réparti, pour la défense de leurs lignes, 36 bataillons et 48 escadrons en trois ou quatre postes, de Commines jusqu’à Bergues, tandis que l’armée principale était restée près de Courtray.

Après avoir fait venir des Ardennes le général d’Harcourt avec 20 escadrons, Boufflers se dirige vers St-Tron avec 10 bataillons et 80 escadrons, sans jamais s’éloigner beaucoup de la Méhaigne. Il prélève quelques contributions puis il franchit à nouveau la Meuse fin septembre et prend position près de Cinay.

À peu près à la même époque, l’armée alliée prit ses quartiers, et les troupes venues d’Angleterre s’embarquèrent à nouveau le 12 octobre sans avoir été employées.

Début octobre, Luxembourg installa de même son armée dans des quartiers situés entre Tournay, Condé et Ath, pour couvrir ainsi le bombardement de Charleroi, que Boufflers devait encore effectuer en octobre et qui dura du 15 au 23 octobre, sans autre but que de réduire la ville en cendres. Lorsqu’ils perçurent les bruits du bombardement, les alliés rassemblèrent à nouveau quelques troupes près de Bruxelles, mais les laissèrent ensuite se disperser quand il virent que l’objectif était simplement le bombardement de la ville. Là-dessus, les Français prirent eux aussi leurs quartiers d’hiver et Luxembourg revint à Paris. Fin décembre, Boufflers, qui avait pris le commandement, dut rassembler soudain 48 bataillons et 50 escadrons pour marcher sur Furnes, où les rejoignirent encore 16 bataillons et 40 escadrons commandés par Villars, pour assiéger cette petite localité occupée seulement par 2 500 hommes. Quelques jours plus tard, le 5 janvier, la garnison commandée par le comte Horn capitula et reçut un sauf-conduit. Le prince électeur de Bavière, qui commandait les troupes en l’absence du roi Guillaume III, se vit hors d’état, face à de telles forces, de secourir rapidement la localité et, bien plus, il jugea opportun d’évacuer Dixmude même.

§ 10 - Les camps

L’installation dans les camps se faisait le plus souvent encore dans le cadre d’un grand corps, sans occupation effective du terrain et très souvent avec un front fixé arbitrairement et le dos appuyé à une rivière. On peut cependant observer déjà les points suivants au cours de cette campagne :

1. des écarts fréquents par rapport à cette dernière méthode ;

2. une occupation déjà plus marquée de la région concernée ;

3. une répartition déjà plus fréquente des forces sous la forme de la mise sur pied de plusieurs corps : Boufflers, par exemple, resta toujours séparé de Luxembourg et en décembre, depuis la position qu’il occupait près de Tournay, il entraîna un certain nombre de corps jusqu’à Bergues.

§ 11 - Les lignes de Namur

Bien que sur les bords de la Méhaigne une armée d’observation très importante conduite par Luxembourg couvrît le siège, on édifia néanmoins des lignes d’une longueur totale de cinq lieues, et pour lesquelles 20 000 paysans furent réquisitionnés venant en partie de provinces très éloignées, de Picardie et de Champagne. Ces lignes étaient uniquement dirigées vers l’ennemi extérieur et il ne semble pas que l’on en ait édifié aussi en direction de la citadelle, bien que la garnison fût forte de 10 000 hommes ; il est vrai que l’armée chargée d’assiéger la ville était, elle, forte de 50 000 hommes.

L’année précédente déjà, des lignes très importantes avaient été établies devant Mons, aussi bien une contrevallation qu’une circonvallation, à l’endroit où l’inondation ne garantissait pas déjà la sûreté contre les sorties.

§ 12 - Les subsistances

À l’exception du fourrage, collecté en grande partie dans les champs, les subsistances provenaient des forteresses proches et, cette année-là, principalement de Mons grâce à un équipage de vivres2 qui suivait l’armée et l’alimentait régulièrement.

Les mouvements de l’armée étaient considérablement freinés, comme le montre le fait que Luxembourg, après la prise de Namur, ne put faire mouvement vers la région d’Enghien parce que l’équipage de vivres avait trop souffert durant le siège de Namur pour acheminer les vivres sur quatre lieues ; il resta donc près de Soignies, à une lieue et demi plus près de Mons.

§ 13 - La bataille de Steenkerke

1. L’ordre de bataille des Français était le suivant : la cavalerie sur les ailes, l’infanterie au centre, le tout en deux éléments ; les 100 bataillons et les 266 escadrons composant l’armée française occupaient ainsi une position longue de près deux lieues, sur un terrain très accidenté. Il ne pouvait donc être question d’une attaque frontale habituelle et d’un combat.

Guillaume III, qui avait établi son camp près de Hall, à quelques lieues de là, décida d’attaquer avec ses fantassins, près du village de Steenkerke, l’aile droite des Français qui prenait appui sur la Somme. Il avait lancé quelques actions de diversion en direction de Namur et de Dunkerque, espérant inciter ainsi le duc de Luxembourg à y envoyer des détachements et à s’affaiblir ; en se servant d’un espion qui avait été découvert et qui fut contraint d’envoyer au duc un récit faisant état d’une collecte de fourrage, il espérait aussi tranquilliser ce dernier avant de l’attaquer. Il estimait que la tactique la plus habile était de lancer une attaque en un point où le front était très rétréci parce que la mise sur pied d’un dispositif de combat y est très rapide. La cavalerie, de toute manière, ne pouvait y être engagée en raison des coupures du terrain. Guillaume III pensait donc lancer une violente attaque contre l’aile droite française et pratiquer ainsi des brèches dans le dispositif français pour en attaquer le reste à partir de l’aile droite avant même que l’adversaire eût été réellement en mesure de réagir.

Le roi disposa donc son infanterie en plusieurs éléments successifs, dont le premier présentait un front de 18 bataillons, et la fit progresser le long de la Senne en direction de Steenkerke. Les Français, quelque peu surpris il est vrai, eurent cependant le temps d’acheminer une partie de leur infanterie pour l’opposer à l’infanterie alliée. Ils concentrèrent progressivement sur ce point la plus grande partie de l’infanterie, constituée en réserve sous forme de plusieurs brigades disponibles pour le combat, de sorte qu’il n’y a guère de bataille qui, à cet égard, ait été conduite ainsi à la manière des batailles les plus récentes. Les dragons français furent employés en partie comme fantassins et constituèrent avec l’infanterie cinq éléments, de sorte que le combat fut, à cet endroit, particulièrement violent et continu. Les deux cavaleries, disposées pour la bataille, ne firent qu’observer le combat, la cavalerie alliée occupant une position incurvée vers l’arrière et la cavalerie française occupant plus tard partiellement une position incurvée vers l’avant.

On peut donc considérer cette bataille comme étant une bataille très éloignée de la tactique d’alors et comme étant proche des batailles récentes dans la mesure où l’ancien dispositif de combat, peu efficace, avait été supprimé et les troupes engagées en fonction du terrain. On ne parla d’ailleurs, à cette époque également, que d’un combat3, alors que les pertes des alliés avaient été de 10 000 hommes et celles des Français de 7 000.

2. Il est à noter que les Français, ne disposant encore en ce temps-là que d’une faible puissance de feu, attendaient tout de l’attaque et que les alliés, qui devaient être les agresseurs, s’étaient retranchés avec des chevaux de frise.

3. Il n’y eut aucune poursuite après cette bataille, pas plus qu’après aucune des batailles livrées par Luxembourg.

Quatrième partie

La campagne de 1693

§ 14 - Aperçu général de la campagne

L’armée française aux Pays-Bas se composait de 132 bataillons et de 276 escadrons. S’y ajoutaient dans les lignes, de l’Escaut à la mer, 4 bataillons et 16 escadrons sous le commandement de la Valette, et au Luxembourg 4 régiments de cavalerie ou de dragons commandés par d’Harcourt. L’armée des alliés semble avoir été constituée de quelque 90 bataillons et de 170 à 180 escadrons.

Louis XIV voulait s’attaquer avec une partie de cette armée aux places-fortes des bords de la Meuse, à savoir Huy et Liège, tandis que Luxembourg couvrirait le siège avec l’autre partie. Il choisit cet objectif parce qu’il n’osait s’attaquer aux grandes villes néerlandaises de Bruxelles et de Louvain. Il craignait d’y manquer de fourrage et de vivres et pensait que le transport des approvisionnements, très réduit à cette époque, se heurterait à de grandes difficultés et qu’il serait difficile d’investir ces villes avant que l’ennemi n’eût réussi à s’interposer avec son armée. En un mot, il estimait que ces villes se trouvaient trop profondément en territoire ennemi pour qu’un succès indéniable fût possible. Or, rien de ce qu’il entreprenait ne devait laisser de place au doute, et l’on voit bien que, par vanité, il veillait tout particulièrement à préserver les armes françaises de tout échec. L’honneur des armes du roi4 constituait une bonne moitié de tous les intérêts stratégiques. Il ne voulait pas attaquer les places-fortes de la côte parce que ses nombreux cavaliers ne lui étaient d’aucune utilité dans cette région. Les perspectives étaient plus ouvertes sur les bords de la Meuse. Enfin, il croyait pouvoir détourner de l’Union l’évêque de Liège et d’autres Etats, menacés en raison même de la situation de leurs provinces entre le Rhin et la Meuse, susciter ainsi les craintes des Hollandais, diminuer leur confiance envers le roi Guillaume III et parvenir ainsi plus rapidement à la paix.

Les armées françaises se rassemblèrent fin mai près de Tournay et de Mons, les alliés près de Bruxelles. Début juin, les deux armées françaises firent mouvement en direction d’Huy. Lorsqu’elles arrivèrent à Gembloux, le roi modifia subitement sa décision. Apprenant la prise de Heidelberg, il décida d’intensifier la guerre en Allemagne afin de pouvoir y pénétrer plus avant, d’inciter ainsi quelques-uns des princes d’Empire à conclure peut-être la paix et d’accroître les menaces pesant sur l’empereur lui-même. Ce ne sont peut-être là que des raisons apparentes, qu’il est de bon ton d’invoquer, mais la raison véritable doit être cherchée dans l’état de santé du roi, qui avait éprouvé des malaises au cours du voyage et qui ne se jugeait pas vraiment apte à lancer une campagne. Au lieu de confier toute cette armée au maréchal de Luxembourg et de maintenir son plan primitif, le roi estima qu’il valait mieux envoyer vers les bords du Rhin une partie des forces sous le commandement du Dauphin pour être en mesure lui-même, raisonnablement, de retourner à Versailles.

Les forces que le Dauphin conduisit en direction du Rhin se composaient de 34 bataillons et de 75 escadrons, les forces aux Pays-Bas étant dès lors de 98 bataillons, 201 escadrons et 71 canons. Le maréchal d’Harcourt rejoignit sans tarder ces dernières avec 20 escadrons qui se trouvaient sur les bords de la Moselle. Dans les lignes se trouvait, comme déjà dit, le général Lavalette avec 20 bataillons et 16 escadrons. Il ne s’agit là, bien entendu, que des troupes en campagne, et non pas des garnisons qui occupaient les forteresses et qui disposaient aussi d’un grand nombre de cavaliers.

Pour ce qui est de l’armée des alliés, un certain nombre de bataillons (oscillant entre 20 et 30) se trouvaient dans un camp retranché que Guillaume III avait établis pour couvrir la ville de Liège, qui n’était pas fortifiée. Le roi, avec le reste des forces, dressa son camp près de Louvain. Luxembourg devait essentiellement, avec les forces françaises, fixer le roi Guillaume sur la Dyle, l’empêcher ainsi de détacher des éléments en direction des lignes et, si le roi faisait mouvement avec toute son armée vers l’Escaut, de l’y précéder.

À cet effet, Luxembourg prit position entre Tirlemont et la Dyle. Il eût aimé attaquer le roi mais une reconnaissance plus précise lui révéla que le camp de ce dernier avait un front trop boisé. Il demeura quatre semaines dans son camp. La distance qui le séparait de Namur équivalait seulement à celle de deux mouvements de faible amplitude, et néanmoins l’acheminement des vivres présentait de grandes difficultés ; l’équipage de vivres disparut totalement ; la cavalerie souffrait énormément du manque de vivres et les bataillons d’infanterie étaient très faibles. La solde n’était pas payée régulièrement et les troupes étaient tellement mécontentes qu’une révolte éclata plus tard, sans avoir toutefois des conséquences importantes. Pour pallier le manque de vivres, il fallut effectuer un transport de farine avec 600 véhicules, de Mons à Namur par Philippeville. La couverture en était assurée par environ 2 000 cavaliers et quelques fantassins, détachés soit par l’armée soit par les garnisons. Les Espagnols essayèrent, depuis Charleroi, de bloquer ce transport mais la tentative échoua. Il se produisit un combat d’importance mineure. Un autre combat se déroula le 15 juillet dans la région de Tongres près de Hamel, où 3 000 cavaliers, commandés par le comte de Tilly et venant de Liège pour rejoindre l’armée principale, furent attaqués par le maréchal de Luxembourg avec une cavalerie très supérieure et repoussés avec quelques pertes. Ces deux combats sont, avec la bataille de Neerwinden, les seuls combats menés en rase campagne.

À la mi-juillet, Guillaume III lance un détachement de 13 bataillons et de 25 escadrons, commandés par le duc de Wurtemberg, contre les lignes d’Espierres entre l’Escaut et la Lys. Ce corps, renforcé par 6 bataillons venus de Gand, força les lignes sans difficulté le 18 juillet et contraignit le général Lavalette à se replier en subissant quelques pertes jusque derrière la Deule près d’Hautbourdin ; il fut alors libre d’imposer des contributions à une partie de cette région.

Apprenant qu’un détachement adverse avait été lancé contre les lignes, le duc de Luxembourg ne prit pas la décision d’en envoyer un autre puisqu’il pouvait supposer que ce détachement arriverait trop tard et que les bons généraux français n’éprouvaient en tout état de cause que dégoût pour ces lignes. Mais, afin de punir son adversaire pour le détachement qu’il avait envoyé, il décida d’aller immédiatement attaquer Huy. Investi par une partie de ses troupes et par le corps d’Harcourt le 19 juillet, cette localité, n’ayant qu’une petite garnison et de médiocres fortifications, tomba dès le 23. Là-dessus, Luxembourg fit mouvement vers la région de Lerhy entre Huy et Liège, pour sonder la situation de cette dernière localité où l’on pouvait attendre tout au plus une révolte. Cependant le roi avait renforcé la garnison du camp retranché et les éléments perturbateurs avaient été envoyés à Maastricht. Le maréchal, estimant que l’attaque du camp retranché même présentait trop de difficultés, décida d’attaquer de préférence l’armée principale des alliés. Dans l’intervalle, celle-ci avait établi son camp entre Tirlemont et St-Tron, en appuyant ses arrières sur la petite Gette, ce qui était alors une pratique courante. Dans ce camp, elle se trouvait sur les arrières de l’armée française, dont le front était dirigé vers Liège. Cette situation étrange est également très courante à cette époque.

La raison principale pour laquelle Luxembourg décida de livrer bataille était, comme l’indique l’Histoire militaire de Flandre, le rétablissement de l’équilibre des armes, ce qu’il convient de comprendre comme suit : en perçant les lignes françaises, les alliés avaient acquis un avantage que la vanité française ne pouvait laisser sans réponse. Une victoire, ou un combat honorable, était donc indispensable pour que fût rétabli l’équilibre moral.

L’importance attribuée ainsi à la relation morale et à l’honneur des armes est certes bien ressentie, bien pensée, mais cela montre aussi que par ailleurs, en ce temps-là, la relation objective n’influait guère en général sur les décisions, que les motifs essentiels ne déterminaient guère les actions et qu’il n’y avait guère de lien entre les moyens et la fin.

Le 28, Luxembourg vint assiéger la position de Guillaume III. Certains, et notamment le représentant hollandais, déconseillèrent vivement au roi de livrer bataille. Il ne disposait à cet instant que de 56 bataillons, 132 escadrons et 91 canons. Luxembourg vint à sa rencontre avec 98 bataillons, 201 escadrons et 71 canons, c’est-à-dire qu’il avait sur lui une supériorité d’un bon tiers. Devant Guillaume III se présentait le champ de bataille sur lequel devait avoir lieu le lendemain la bataille de Neerwinden. Ce champ de bataille offrait une position, avec l’aile droite sur la Gette (la petite Geete), avec l’aile gauche appuyée sur le ruisseau de Landen au bord duquel se trouvaient les villages de Laer et de Neerwinden devant l’aile droite, et de Rumsdorp devant l’aile gauche ; il pensait, sur cette position, pouvoir résister très avantageusement aux fantassins français et à contrecarrer totalement une attaque de la cavalerie. Il espérait que l’infanterie française serait anéantie sur les points forts que constituaient Laer et Neerwinden, tout comme la sienne avait été anéantie un an plus tôt sur celui de Steenkerke. Le souvenir de ce combat malheureux et le désir qu’il avait de combler cette brèche furent sans doute les motifs essentiels qui l’incitèrent à accepter la bataille. Il fit savoir aux représentants hollandais que le repli sur la Gette présentait de trop grandes difficultés et il leur promit de se retrancher jusqu’au lendemain en sorte que le succès fût assuré.

La bataille eut lieu le 29 juillet. Livrée essentiellement par l’infanterie, elle fut particulièrement sanglante, dura dix heures et s’acheva, comme on le sait, par la défaite de Guillaume III. Les Français estiment les pertes des alliés à 84 canons et 18 000 hommes pour seulement 1 500 prisonniers. Cette estimation des pertes en vies humaines est probablement très exagérée, car les Français estiment les leurs, qui sans doute ne furent guère inférieures, à 7 ou 8 000.

Luxembourg dressa son camp sur le champ de bataille sans franchir la Gette. Les alliés, qui avaient été dispersés au cours de la bataille, reconstituèrent leur armée quelques jours plus tard près de Louvain et firent venir à eux le duc de Wurtemberg.

À l’issue de cette bataille, les Français ne se jugent pas à même de songer à la conquête de Louvain ou de Bruxelles, et ils ont moins encore l’intention d’user leur infanterie devant le camp retranché de Liège ; ils prennent donc la décision d’assiéger Charleroi.

On peut comprendre effectivement qu’une victoire si faiblement exploitée ne pouvait que suffire à les protéger d’une attaque des alliés pendant ce siège. Une attaque sur Bruxelles, indépendamment du fait que le ravitaillement de l’armée en ce temps-là soulevait de grandes difficultés, eût nécessairement provoqué une réaction tout autre des alliés, et l’armée française eût été confrontée à la possibilité d’un succès aux suites malheureuses, ce que redoutaient le roi et ses généraux dans leur vanité. L’honneur des armes avait pour eux plus de valeur que leur succès et, bien qu’il semble y avoir une nécessaire corrélation entre les deux, la différence réside néanmoins dans le fait que l’honneur peut se satisfaire de victoires qui, précisément parce qu’elles n’ont pas de suite heureuse, ne présentent pas un grand danger.

Tandis que les Français se préparaient à assiéger Charleroi et que quelques milliers d’hommes supplémentaires venus de Normandie y étaient acheminés, Luxembourg fit mouvement fin août avec l’armée principale vers Soignies et de là, le 10 octobre, vers la région de Fontaine L’Evêque pour couvrir le siège, en appuyant ses arrières sur le Piéton entre Obay et Harlaimont.

Le 10 septembre, Charleroi fut investi. Les tranchées furent ouvertes le 15, la localité se rendit le 11 octobre et la garnison, forte de 1 500 hommes, obtint un sauf-conduit. Au cours du siège, Guillaume III fit venir de Liège et regroupa autour de lui, à l’exception de 2 bataillons, les troupes qui s’y trouvaient. Il ne fit rien pour dégager la citadelle et se retira vers Ninove. Il fit avancer le prince électeur de Bavière en direction de l’Escaut, ce qui incita les Français, qui croyaient la ville de Furnes menacée, à y installer un camp retranché occupé par 6 bataillons et 16 escadrons. Après la prise de Charleroi, l’armée française fit mouvement elle aussi vers l’Escaut. Fin octobre, les deux armées se séparèrent pour prendre leurs quartiers d’hiver.

§ 15 - La bataille de Neerwinden

Les forces en présence durant cette bataille sont de 98 bataillons, 201 escadrons et 71 canons du côté français, de 61 bataillons, 132 escadrons et 91 canons du côté des alliés. Si l’on suppose que les bataillons et escadrons avaient les mêmes effectifs de part et d’autre, l’armée française se composait alors d’environ 54 000 fantassins et de 29 000 cavaliers, celle des alliés de 37 000 fantassins et de 20 000 cavaliers. Soit un total de 83 000 hommes du côté français et de 57 000 du côté allié. Si l’Histoire militaire de Flandre met fortement l’accent sur la faiblesse des bataillons et escadrons français, on est cependant en droit d’admettre que ce rapport de forces correspondait à peu près à la réalité. Quinci5 reconnaissait en effet que l’armée française aurait été d’un tiers supérieure à celle des alliés.

Cette bataille fut pour l’essentiel un combat d’infanterie très violent, qui dura dix heures et dont les objectifs étaient les villages de Laer et de Neerwinden. Les deux tiers de l’infanterie se battirent de part et d’autre avec un bonheur variable, cependant que des renforts leur parvenaient successivement. Comme il n’y avait pas de réserve d’infanterie de part et d’autre, le centre naturellement fut sensiblement dégarni et Guillaume III ne disposait donc plus, pour défendre la ligne continue de ses retranchements, d’une arme appropriée. En effet, les 91 canons ne pouvaient pas suffire pour une position dont la longueur correspondait à deux heures de marche. Les Français voyaient les alliés retirer progressivement leurs fantassins du centre pour renforcer leur aile droite. Ils lancèrent alors une attaque avec les fantassins dont ils disposaient encore au centre et s’emparèrent des lignes sans difficulté. Les alliés ne pouvaient donc plus espérer victorieusement, car l’action des corps français était concentrique, le dispositif des alliés disloqué et les fantassins français supérieurs d’un tiers aux alliés. On a peine à croire que Guillaume III ait pu espérer gagner la bataille de cette manière, étant donné que le front de ses troupes, tout en étant solide, n’était pas tout à fait inaccessible et que ses forces ne pouvaient que s’épuiser progressivement alors qu’une réaction offensive n’avait nullement été envisagée de son côté. S’il avait eu à disposition un tiers de sa cavalerie et de son artillerie dans la région de Neerlanden pour lancer une offensive contre l’aile droite française, l’artillerie aurait pu semer peut-être la confusion et la cavalerie aurait pu alors se lancer à l’attaque avec succès. En effet, l’armée française, ne disposant pas d’un espace suffisant au centre, était échelonnée en 8 éléments successifs, chacun d’eux n’étant séparé de l’autre que de quelques centaines de pas.

La bataille de Neerwinden présente sans conteste de nombreux points communs avec celle de Steenkerke. Dans l’un et l’autre cas, ce fut l’infanterie qui pour l’essentiel mena le combat, à l’exception de quelques régiments de dragons français qui combattirent à pied près de Steenkerke. Dans l’un et l’autre cas, l’ordre de bataille originel fut bouleversé, et les fantassins furent engagés dans un combat continu par les feux. Les deux batailles, à cet égard, sont donc plutôt comparables aux batailles récentes qu’à celles d’alors. Cependant Guillaume III, songeant assurément à prendre sa revanche après la bataille de Steenkerke, ne prit pas en compte les différences qu’il y avait nécessairement entre les deux batailles : à Steenkerke, il avait eu l’intention de percer avec un front très étroit et par conséquent en un seul point et, tandis qu’il faisait effort dans ce sens, il avait été débordé progressivement par l’armée française ; à Neerwinden, non seulement son front tout entier était menacé à chaque instant mais sa position même fut débordée une nouvelle fois.

Neuf bataillons de l’aile gauche alliée, qui étaient sur le point de faire mouvement pour appuyer l’aile droite, furent saisis et fixés par la cavalerie française ; cependant ces efforts furent vains, elle ne put pénétrer dans l’infanterie et, soutenus par 12 à 15 escadrons, les bataillons se replièrent très honorablement et avec succès.

La petite Gette coulait sur le champ de bataille à peu près parallèlement au front et à une distance d’environ 4 000 pas sur les arrières. Le résultat fut que les ailes furent séparées l’une de l’autre et que l’aile gauche dut se replier vers Diest et l’aile droite vers Louvain. Il est probable aussi que de nombreux soldats alliés périrent dans la Gette. Les Français ne firent toutefois pas beaucoup de prisonniers, ce qui peut aussi s’expliquer, étant donné que la rivière ne coulait pas si près de la position de sorte que la ligne de repli eût été coupée pour beaucoup. Les Français n’ayant pas franchi cette rivière, celle-ci servit de rempart après la bataille. S’ils avaient franchi la rivière, la dislocation de l’armée adverse eût entraîné peut-être de graves conséquences. Il faut sans doute attribuer aussi à la proximité de la Gette le fait que si peu de canons furent sauvés. En effet, sur 84 canons, 81 furent perdus.

Il y a peu de batailles où les défenses des villages aient joué un rôle aussi important. Laer et Neerwinden sur l’aile droite, Rumpsdorp devant l’aile gauche et Neerlanden sur le flanc gauche. Il convient de reconnaître, si l’on veut être objectif, qu’assurément seules les difficultés que l’accès aux villages présentait pour les Français ont fait que le combat s’est prolongé pendant dix heures. Il est hors de doute que sans les villages l’issue eût été la même en moitié moins de temps.

Les retranchements semblent avoir été composés d’une ligne continue de redans qui, ayant été établis en une seule nuit, ne pouvaient avoir naturellement qu’un profil très faible et n’être que médiocrement aménagés. Ils se composaient partiellement, et notamment là où les Français effectuèrent leurs premières percées, de charrettes et de voitures amoncelées. Que dans ces conditions ils aient été épargnés si longtemps, cela ne peut s’expliquer naturellement que par le fait que les Français avaient axé tous leurs efforts sur les villages, qu’ils avaient au centre très peu d’infanterie et qu’ils ne pouvaient sans doute attaquer avec leur cavalerie les retranchements tant qu’ils étaient occupés encore par quelques éléments d’infanterie et d’artillerie. Si Guillaume III avait fait ériger, au lieu de ces lignes, quelques redoutes importantes et puissantes, il aurait pu dégarnir le centre d’un certain nombre de fantassins. Les villages de Rumpsdorp et de Neerwinden n’étant éloignés l’un de l’autre que d’environ trois mille pas, ces deux redoutes auraient parfaitement couvert l’espace les séparant contre la cavalerie adverse et celle-ci n’aurait jamais osé attaquer les alliés derrière les redoutes ; ces redoutes auraient pu être renforcées par des palissades en sorte qu’il eût été impossible de les prendre d’assaut.

Les Français ont estimé les pertes des alliés à 18 000 hommes et leurs propres pertes à seulement 8 000. Les prisonniers, au nombre de 1 500, n’étant pas compris dans les 18 000 hommes, ces données sont probablement entièrement fausses. En effet, si quelques-uns se sont effectivement noyés dans la Gette, leur nombre ne saurait avoir été très important et, au cours du combat par les feux, les Français ont subi nécessairement des pertes plus importantes que les alliés, premièrement parce que ces derniers se trouvaient dans des villages et qu’ils y étaient retranchés, deuxièmement parce qu’ils y disposaient d’un nombre important de canons, et troisièmement parce que les fantassins des alliés étaient à cette époque déjà beaucoup mieux organisés pour les feux que les fantassins français.

Cinquième partie

La campagne de 1694

§ 16 - Vue d’ensemble de la campagne

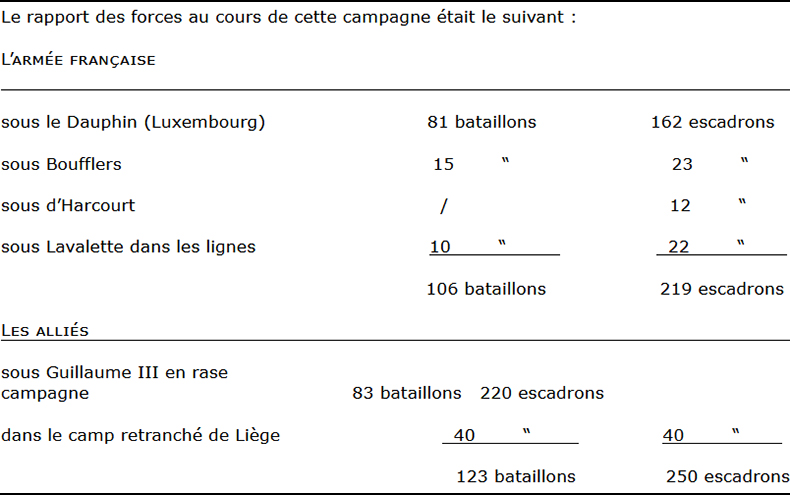

Le rapport des forces au cours de cette campagne était le suivant:

Remarquons, de façon tout à fait liminaire, que l’armée française, qui ne dépassait pas 100 000 hommes autant que l’on puisse le savoir, avait besoin journellement de 150 000 rations, ce qui permet de tirer des conclusions quant au train d’équipage et aux gaspillages.

Le manque d’argent, de multiples difficultés administratives et un accroissement des coûts furent les raisons pour lesquelles l’armée française était sensiblement plus faible que celle des alliés. On voulait donc rester sur la défensive tout en s’entourant volontiers de la considération liée à l’offensive. En effet, la considération dont on était l’objet jouait toujours au cours de ces campagnes un rôle important et le fait que le Dauphin ait pris la tête de l’armée, que commandait Luxembourg placé sous ses ordres, constitue un aspect essentiel de l’histoire de ces campagnes. Le passage suivant de l’Histoire militaire des Flandres p. 335, est particulièrement caractéristique :

La présence de Monsieur le Dauphin en Flandre sembloit annoncer que l’on ne prendroit point une résolution foible et peu digne de sa gloire ; mais il falloit, pour concilier le parti que l’on vouloit affecter et celui qu’on avoit dessein de suivre, se conduire de façon à persuader aux ennemis qu’on vouloit entreprendre contre eux ou contre leurs places, sans cependant commettre la gloire de Monsieur le Dauphin, ni la sûreté des troupes qu’il devoit commander. Les positions qu’on pouvoit prendre entre la Mehaigne et le Démer, paroissoient les plus propres à obliger les Alliés de diviser leurs forces et à procurer aux troupes du Roi une subsistance abondante, aux dépens du pays ennemis : en y établissant le théâtre de la guerre on se procuroit l’égalité des armes et même on donnoit quelque apparence de supériorité aux troupes françoises ; ces objets furent aussi les seuls qu’on se proposa dans les mouvemens et les opérations de cette campagne.

En considération de ces objectifs limités, la jalousie qu’éprouvaient les Français à l’égard des alliés à cause de Liège devait constituer le motif essentiel de toute la campagne. Par manque de fourrage, ils rassemblèrent leur armée le 20 mai dans des quartiers situés derrière la Sambre, entre Landrecies et Charleroi, où ils restèrent jusqu’au 15 juin. Les alliés prirent aussi leurs quartiers entre Louvain et Leau, la cavalerie plus en arrière derrière la Dyle, la Demer et la Gette. Le 15, les Français font mouvement par Gembloux en direction de St-Tron, où ils demeurent pendant trois semaines dans un camp, l’aile droite appuyée sur cette ville, l’aile gauche se trouvant près de Borlo, tandis que Boufflers stationne près de Warem. Les alliés sont répartis comme suit : le roi près de Tirlemont, le prince électeur de Bavière près de Wavre, des détachements près de Maastricht et Maseyt, 40 bataillons et 30 escadrons, comme déjà dit, près de Liège sur les arrières des Français, sans que ces derniers fassent autre chose que de disposer comme à l’habitude des postes et des piquets.

Manquant de fourrage, les Français font mouvement le 11 juillet vers Tongres, où ils restent encore quelques semaines. Les alliés demeurent dans leur camp près de Tirlemont. Le 23 juillet, les alliés font mouvement vers la région du Mont St-André et s’installent sur les bords de la Méhaigne, l’aile gauche appuyée sur Jodoigne et l’aile droite sur Tavier. Pour assurer sa liaison avec Huy et Namur, le Dauphin se dirige lui aussi vers la Méhaigne près de Vinamont, à une demi-lieue de Huy, avec l’aile gauche entre Fumal et Fammelette et l’aile droite prenant appui sur Serré-le-Château, où il se retranche et se décide à rester aussi longtemps que les réserves de fourrage le lui permettront. Les alliés restent près de quatre semaines dans leur camp de St-André, plus précisément jusqu’au 18 août, date à laquelle ils font mouvement vers Sombref avec l’intention de poursuivre jusqu’à l’Escaut. Le Dauphin a l’intention de les précéder sur les bords de l’Escaut et il y attache une grande importance. Le malheur veut qu’une aile de la cavalerie soit précisément à la recherche de fourrages ; l’agitation et l’inquiétude sont donc grandes jusqu’à ce que le mouvement puisse commencer, ce qui se produit malgré tout le jour même, de sorte que l’armée française installe un bivouac à une lieue au nord de Namur. Estimant qu’il n’est pas indiqué de passer entre l’armée alliée et la Sambre, le Dauphin préfère franchir ce fleuve puis, pour faciliter le ravitaillement en fourrages en installant plusieurs petits camps et en effectuant de longs déplacements derrière la Sambre et l’Haine par Thuin, Mons, Condé et Tournay, se diriger vers la région d’Espierre, où l’aile droite des lignes prend appui sur l’Escaut.

Ce mouvement se déroule comme suit. Le 19 août, le Dauphin fait mouvement vers la Sambre ; le 20, il passe sur la rive droite de ce fleuve ; le 24, il arrive à la tête de ses troupes et avec les troupes des lignes à proximité de Bossut, en aval d’Espierre. Le reste de son infanterie arrive le 25 à l’aube, de sorte que la distance parcourue est de vingt lieues en cinq jours. Cela donne la mesure des mouvements de cette époque, car on a beaucoup parlé de ce mouvement tant pour son ordonnancement que pour sa rapidité et les efforts ont dû être considérables, puisque l’infanterie a été contrainte de laisser en arrière une partie importante de ses effectifs. Les alliés, qui étaient restés le 19 près de Sombref et qui avaient préparé leur mouvement sans grande hâte, firent route par Nivelles, Soignies, Chièvre et Frasne en direction de l’Escaut entre Espierre et Oudenarde, où ils arrivèrent le 24, trop tard il est vrai pour franchir le fleuve avant l’arrivée des Français. Ils firent donc mouvement le 26 par Oudenarde jusqu’à la Lys dans la région de Denis. Le Dauphin franchit également la Lys et se retranche entre Courtray et Menin. Villeroi occupe avec 23 bataillons et 33 escadrons les lignes d’Ypres à Furnes, et cette dernière localité avec 15 bataillons. Les alliés restent entre Wackem et Caneghem sans entreprendre la moindre action contre les positions très distendues des Français. Tout ce qu’ils acquièrent par leur supériorité consiste en la reconquête d’Huy. La garnison de Liège investit cette localité le 17 septembre ; la garnison, forte de 900 hommes, capitule le 27 et obtient un sauf-conduit. La flotte des alliés fait quelques tentatives infructueuses pour bombarder Dunkerque et Calais. Le Dauphin a quitté l’armée dès le 18 septembre. Fin septembre, Luxembourg fait appel au comte Tilly, qui se trouve près d’Ath avec un corps réduit de cavaliers alliés. Durant la seconde moitié du mois d’octobre, les uns et les autres prennent leurs quartiers d’hiver.

________

Notes:

1 Traduit par Gérard Reber, maître de conférences à l’Université de Paris-Sorbonne.

5 Le marquis de Quincy est l’auteur de L’art de la guerre ou maximes et instructions sur l’art militaire, 1740.

Copyright www.stratisc.org - 2005 - Conception - Bertrand Degoy, Alain De Neve, Joseph Henrotin